GRENADE . église

Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Inscrite à l’Inv. Suppl. des Monuments historiques le 8 juillet 2004

Un peu d’histoire

Le 2 mai 1322, sous

le règne d’édouard III, roi

d’Angleterre et duc de Gascogne, Fortanier de Lescun, sénéchal de Béarn et de

Marsan, représentant Jeanne d’Artois, comtesse de Foix et vicomtesse de Béarn et

de Marsan, et Jehan de Chanault, commandeur de l’Hôpital de Saint-Antoine de

Golony, s’engagèrent en paréage, pour fonder la bastide de Granata.

La nouvelle

agglomération, délimitée au sud par l’Adour, sur ses autres côtés par le

ruisseau de l’Arriou, formait un parallélogramme de 235 m de long et 151 de

large, entouré de murailles. Son église, qui est implantée à l’angle nord-est de

l’ensemble, a sans doute été entreprise très tôt : son curé, Nicolas de Fabrica,

est en effet déjà mentionné dans un document du 24 mai 1340.

En 1559, le capitaine

huguenot Montgomery, qui occupait la ville, en fut chassé par Montluc, mais

avant de partir, il mit le feu à l’église. Si l’on en juge par les termes du

Procès-Verbal établi sur l’ordre du roi Charles IX, les dégâts furent

considérables : les voûtes de l’église étaient effondrées, leurs décombres

calcinés jonchant le sol, les bois de charpente noircis, disjoints et à moitié

brûlés, les murs lézardés, les verrières déformées et béantes, l’autel détruit,

les portes arrachées de leurs gonds, mêlées et confondues avec les débris des

cloches et de leur beffroi.

L’appauvrissement de

la population, en particulier par les pillages et l’incendie causés pendant la

Fronde, retarda la restauration, qui ne put être entreprise qu’à la fin du

xviie siècle, par un

curé nommé Vincent ; mais les travaux, « mal calculés » ébranlèrent le

monument : en 1755, François Sarret de Gaujac, évêque d’Aire, notait lors de sa

visite pastorale à Grenade, que la voûte de la nef présentait une crevasse

considérable, et que la toiture était en mauvais état. La fabrique intenta un

procès aux héritiers du curé, la famille de Muret, qui accepta de verser de

8.400 livres. Toute la voûte fut alors refaite par un maçon d’Arzacq, comme le

rappelle l’inscription gravée sur une clé :

cette eglise a ette batie par fan gachard

darzac en lannee m.dcc lxx pax vobis.

Ces divers travaux

n’avaient permis de replacer qu’une petite cloche dans une baie de la façade, et

on avait dû en monter deux grosses dans une sorte de clocher élevé au milieu de

la halle qui occupait le centre de la place. Le 23 thermidor an II (10 août

1794), la municipalité décida de démolir la halle et donc son campanile, mais

c’est seulement en 1836 que le problème put être résolu : l’abbé Destenave

Minimus, nommé en 1833 curé de Grenade, venait de la paroisse parisienne de

Saint-Sulpice : il proposa à la commune la construction de deux tours de façade

à l’imitation de celles de cette église : les travaux, évalués à 20.000 francs,

furent menés assez rapidement.

|

Un édifice sans cesse agrandi et transformé au cours des siècles.

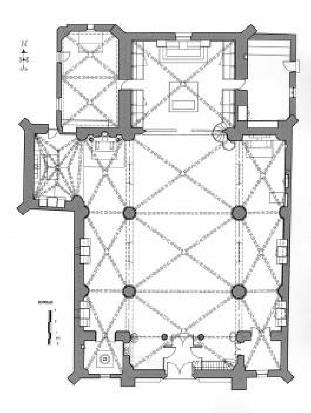

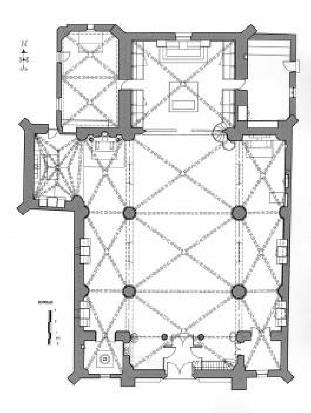

Comme il est

habituel dans cette région, l’église édifiée pour le service de la nouvelle

bastide de Grenade ne comportait à l’origine qu’un unique vaisseau de plan

rectangulaire, ici orienté nord-sud. Elle présentait toutefois deux

particularités plus exceptionnelles : d’une part, des dimensions

relativement élevées – une longueur intérieure de 29,50 m pour une largeur

de 9,05 m ; d’autre part, la présence d’une grande arcade séparant la nef et

le sanctuaire, tous deux couverts d’une simple charpente.

Très tôt sans doute après sa construction,

ce premier édifice a été fortifié par l’exhaussement de ses murs, qui ont

été percés de petites meurtrières au sommet, et certainement par

l’aménagement d’une pièce forte dans les combles.

|

|

Au siècle

suivant, l’extrémité septentrionale du mur ouest de la nef a été flanquée

d’une construction rectangulaire qui comportait au moins deux étages : un

rez-de-chaussée de deux travées, dont une conserve encore une voûte à

liernes et tiercerons ornée de cinq belles clés ; un étage supérieur à

destination défensive, percé de très nombreuses petites meurtrières, les

unes perpendiculaires au mur, les autres obliques, pour protéger tout le

flanc ouest de l’édifice.

C’est sans doute au cours de la même campagne de

travaux que le sanctuaire a été embelli : ses trois fenêtres ont été

considérablement agrandies et ornées de remplages flamboyants, et des culots

ont été engagés dans ses angles pour recevoir les ogives d’une voûte.

|

Voûte de la chapelle occidentale

|

|

Culot du choeur

|

Ensemble intérieur vers l'ouest |

Le développement démographique, et sans doute

économique de la bastide après le retour de la paix a dû être assez rapide pour

exiger l’agrandissement de l’église par la construction de deux collatéraux à

quelques décennies d’intervalle. Le premier édifié l’a été du côté ouest, où il

a englobé la première travée de la chapelle construite antérieurement : pour

mettre les deux vaisseaux en communication, on a remplacé le mur gouttereau

épais de l’origine par trois arcades qui retombent par des pénétrations sur deux

pilastres aux extrémités et sur deux piles cylindriques dans l’intervalle, et

qui portent un mur aminci.

Le second collatéral a été construit sur le

flanc est à l’imitation du premier, mais il est un peu plus étroit, les piles

sont plus volumineuses, et leurs bases sont d’une modénature moins soignée.

|

Ensemble vers l'est |

Clé de la nef

|

Par la suite, après la destruction par les

Protestants de la voûte en bois couvrant la nef, on a voulu mettre l’édifice à

l’abri d’une nouvelle destruction par la construction d’une voûte en pierre.

Façade sud |

Mais les nouveaux murs gouttereaux relativement faibles qui avaient été

élevés au-dessus des grandes arcades ont été encore affaiblis par le

percement de nouvelles fenêtres : de graves désordres s’étant produits dans

la travée centrale, on a dû reconstruire la voûte de cette travée et

renforcer le mur latéral est par trois arcs-boutants.

Au xixe

siècle enfin, les deux tours de la façade élevées au-dessus de la moitié de

la première travée des deux collatéraux ont été appuyées sur les murs

existants et sur des arcades portées par des piles volumineuses.

Un peu plus tard, une petite sacristie construite à l’ouest du sanctuaire a

été agrandie pour en faire une chapelle de la Vierge, et on en a construit

une nouvelle plus vaste à l’est. Dans le même temps, l’ensemble a été doté

d’un décor peint et d’un remarquable mobilier complétant les quelques

éléments qui avaient échappé aux destructions de la Révolution. |

Le décor peint du sanctuaire

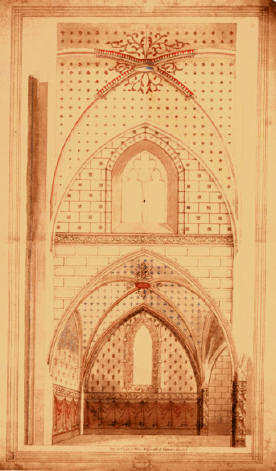

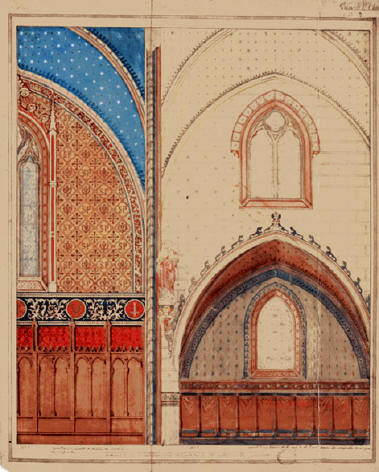

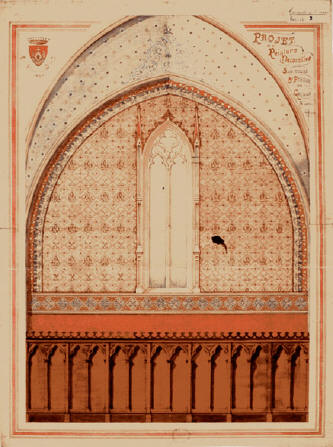

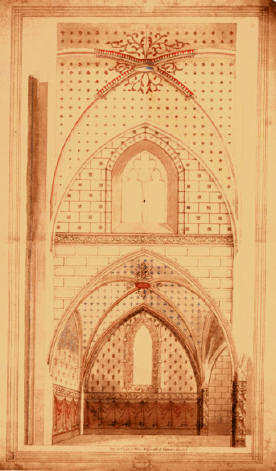

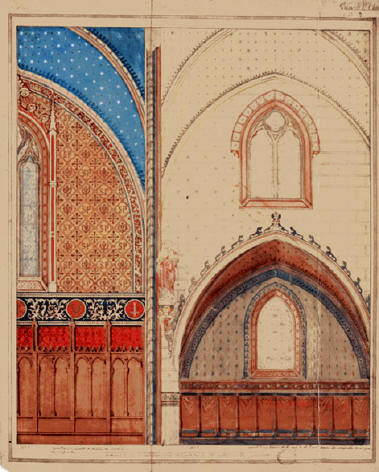

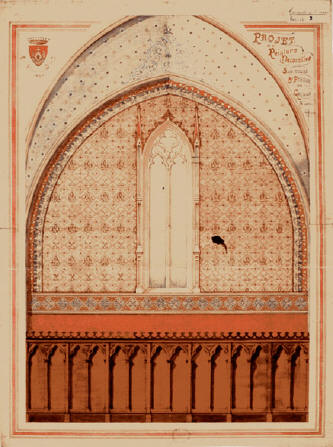

Les Archives municipales de Bordeaux (recueil 62) conservent un ensemble de

planches correspondant à des projets de décors muraux établis par les peintres

Augier et Millet.

|

Projets des décors muraux

|

|

|

Trois de

ces planches, datées de l’année 1896, concernent l’église de Grenade – le

mur ouest de son sanctuaire, une travée de la nef et d’un collatéral, une

partie du mur est du sanctuaire et la 3e travée de la nef et du

collatéral. L’ensemble du projet a été réalisé assez fidèlement, mais une

restauration récente n’a laissé subsister que le décor du sanctuaire.

Sur les murs, ce

décor s‘organise sur un fond où des quadrilobes dessinés par des tiges

entrelacées et renfermant les clés croisées de saint Pierre alternent avec

des intervalles losangés contenant les uns des rosaces de feuillages, les

autres des rameaux stylisés. Ce décor, composé de valeurs diverses de rouge

et de bleu, est délimité sur le pourtour par deux frises ornées de légers

rinceaux, et à la base par un bandeau formé d’élégants rinceaux encadrant

des quadrilobes qui renferment alternativement une croix latine renversée et

les lettres SP (Sanctus Petrus) et un rameau compliqué.

Entre la frise et la boiserie ornant le pourtour

du sanctuaire, une large bande rouge porte un décor végétal imitant un tissu

damassé. Sur ce fond, la fenêtre est se détache dans un encadrement

dessinant des pilastres surmontés de pinacles. En face, une fausse fenêtre

renferme les armes et la devise du pape Léon XIII – Lumen in cœlo –

et de Mgr Delannoy, évêque d’Aire et de Dax – Hæc

est spes nostra. |

Peinture du mur ouest du chœur

|

Sur la voûte, un ciel

bleu est constellé de grandes étoiles blanches alternant avec de petites étoiles

jaunes. Au centre, de beaux rinceaux encadrent la clé, sur laquelle un triangle

trinitaire encadré par un trilobe porte le monogramme du Christ IHS.

Un mobilier de qualité réalisé pour l’essentiel au xixe

siècle

Au début du

xixe siècle, le

mobilier de l’église de Grenade devait avoir en grande partie disparu ou était

en très mauvais état, et il a donc fallu le remplacer ou le compléter. Il forme

aujourd’hui un ensemble très complet, pour l’essentiel disposé dans le

sanctuaire et les parties voisines.

Le

maître-autel et son retable

sont

formés d’éléments d’origine et de date différentes habilement réunis en un

ensemble harmonieux.

Angelots du maître-autel

Au centre de la cuve galbée en marbre de couleur,

un relief de marbre blanc représente deux têtes d’angelots entourés de

nuages ; le tabernacle, en forme de demi-tour, est orné d’un linge blanc

tombant de trois clous d’or ; sur sa porte également en marbre, un triangle

d’or apparaît dans un nuage entouré de rayons. |

Tabernacle du maître-autel

|

|

Descente de Croix

|

Dans le retable,

deux groupes de colonnes jumelées, appliquées sur un fond orné de guirlandes

portant un angelot, sont composées d’une haute base cylindrique décorée de

feuillages et d’une tête d’angelot, d’un fût cannelé et d’un chapiteau

corinthien ; elles encadrent un grand tableau et portent un entablement orné

de rinceaux et un demi-fronton cintré sur lequel est perché un ange.

Au-dessus, les deux parties d’un fronton triangulaire brisé encadrent un

édicule dans lequel un petit tableau formant attique est surmonté d’un

fronton cintré brisé et d’un acrotère portant un arbre stylisé.

Le grand tableau,

qui provient de l’ancien couvent Sainte-Claire de Mont-de-Marsan, représente

une Descente de Croix : le groupe central est encadré par la Vierge et saint

Jean, et par Joseph d’Arimathie et saint François d’Assise, devant lesquels

deux femmes sont agenouillées : l’une est Marie-Madeleine portant un vase

d’onguent, l’autre sainte Claire tenant sa crosse et une lampe allumée.

|

|

Sur

le petit tableau,

le Christ est figuré bondissant obliquement de son sépulcre, sous les yeux

des soldats qui le gardaient.

à

l’exception du grand tableau que l’on peut dater du

xviie siècle, et de

quelques éléments qui semblent remployés, la majeure partie de cet ensemble

a été réalisé et composé au xixe.

|

Christ bondissant de son sépulcre |

Un

second autel

a été placé au centre du sanctuaire en face du peuple : il s’agit d’une belle

imitation en bois de l’autel de marbre d’Amou provenant de l’abbaye de

Saint-Jean-de-la-Castelle supprimée par la Révolution.

Table Sainte

|

La table de communion

exécutée en bois au xviiie

siècle est richement décorée : entre des pilastres galbés ornés de chutes de

feuillages, les balustres tournés sont reliés par des arcs portant

alternativement des feuilles, des rosettes ou des têtes d’angelots ; sous la

tablette supérieure, court un bandeau orné de rinceaux et de têtes

d’angelots dans un rayonnement de plumes. Les portes ont été déposées. |

Le grand crucifix qui

faisait face jadis à la chaire occupe aujourd’hui son emplacement. Le Christ,

dont les deux pieds sont séparés, porte un perizonium retombant sur le

côté. Son corps musclé est d’un beau réalisme. La date de 1819 est gravée à la

base du socle.

Christ en croix

Les

autels et les retables des collatéraux,

également du xixe

siècle, sont en stuc, mais de style très différent.

Autel de la Vierge |

Dans le

collatéral ouest, l’autel dédié à la Vierge est formé par l’assemblage des

deux portes déposées de la table sainte ; il porte une armoire eucharistique

en marbre.

Le retable est partagé en trois volets délimités par quatre colonnes en faux

marbre, couronnées de chapiteaux ioniques. Dans le volet central, une statue

dorée placée dans une niche représente la Vierge debout, couronnée, tenant

Jésus également couronné et debout sur un globe.

Au sommet de l’ensemble, un entablement composite soutient un fronton-pignon

dont le panneau central porte le monogramme de la Vierge A[ve] M[aria].

Le marchepied fait d’une marqueterie de marbre porte la date du 18 juillet

1902.

Au fond de la

chapelle ouvrant sur le collatéral ouest, ont été disposés un autel et un

tabernacle de marbre blanc, et un marchepied en pierre et graniteau.

|

|

L’ensemble dédié à saint Joseph du collatéral est comporte un autel en faux

marbre de forme galbée, orné au centre d’un trophée de charpentier

réunissant une cognée, une équerre, une règle, un compas.

Dans l’unique volet du retable, une niche concave abrite une statue de saint

Joseph debout, les mains posées sur les épaule de Jésus, également debout,

bénissant de la main droite et posant la main gauche sur sa poitrine, en

désignant son cœur. Au sommet, des têtes d’angelots jaillissant de nuages et

une couronne de rayons dorés entourent une gloire lumineuse. |

Autel de Saint Joseph |

Tabernacle de la chapelle de semaine |

Le décor de la chapelle de semaine :

Lors

de l’aménagement de la chapelle qui flanque à l’ouest le sanctuaire, on a

remployé deux panneaux en bas-relief du

xviie siècle, dont

un, inséré dans la porte du tabernacle, représente le Christ en croix

encadré de la Vierge et de saint Jean ; Marie Madeleine est prostrée au pied

de la croix qu’elle enserre de ses bras.

Un second panneau formant une sorte de fronton au-dessus du tabernacle

figure deux angelots sortant de nuages pour offrir un bouquet de fleurs à

une croix.

Au-dessus de cet

ensemble, une statue représente la Vierge debout, les bras écartés dans un

geste d’accueil, au centre de nuages peuplés d’angelots ; d’autres angelots

dans des nuages entourent une gloire lumineuse.

|

|

Les vitraux :

Les

deux grands panneaux de la fenêtre à remplage du sanctuaire représentent

respectivement l’apparition de la Vierge dans la grotte de Lourdes et

Bernadette.

Les vitraux de la

nef sont purement décoratifs ; parmi ceux des collatéraux, qui sont dus à

l’atelier B.P. Dagrant de Bordeaux et datés de 1892, on notera surtout : une

Nativité, dans laquelle la Vierge entoure de ses bras Jésus couché dans la

crèche, devant Joseph, mains jointes, et en face d’anges agenouillés et

s’inclinant devant l’Enfant ; une Sainte Famille, avec Jésus sciant une

planche aux pieds de Marie occupée à coudre, devant Joseph qui tient aussi

une scie.

|

Sainte Famille |

Sommaire

Quelques églises Landaises

Date de mise à jour : 21.08.2006