Sainte-Marie-de-Gosse

église

Sainte-Marie

église

inscrite à l’Inv. Suppl. des M. H. le 1er février 1999

Aux environs de l’an

1150, le Livre rouge

de Dax indique que l’église Sancta Maria de Gonossa verse chaque année à

la cathédrale 6 conques de froment et 12 de millet. Le montant relativement

faible de cette redevance, et donc sans doute aussi celui des revenus de la

paroisse ne peuvent manifestement expliquer la qualité et l’originalité assez

remarquables présentées aussi bien par la construction originelle de l’église,

que par toutes les transformations qui lui ont été apportées au cours des

siècles.

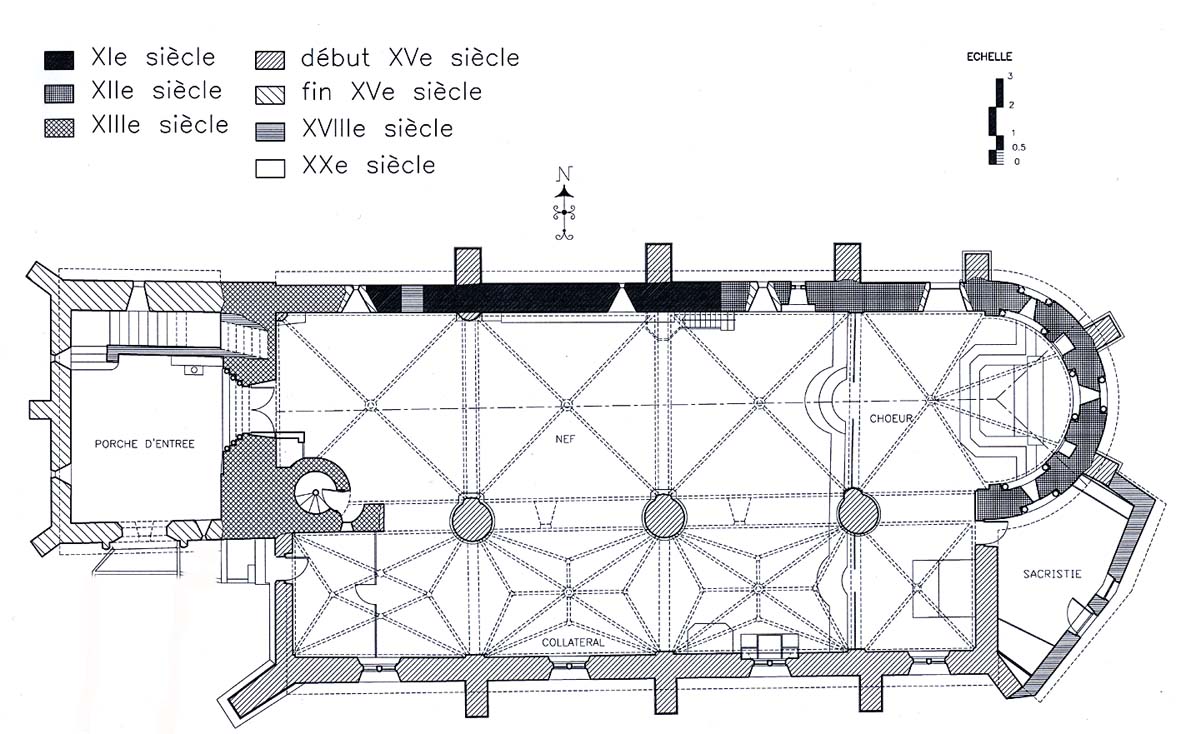

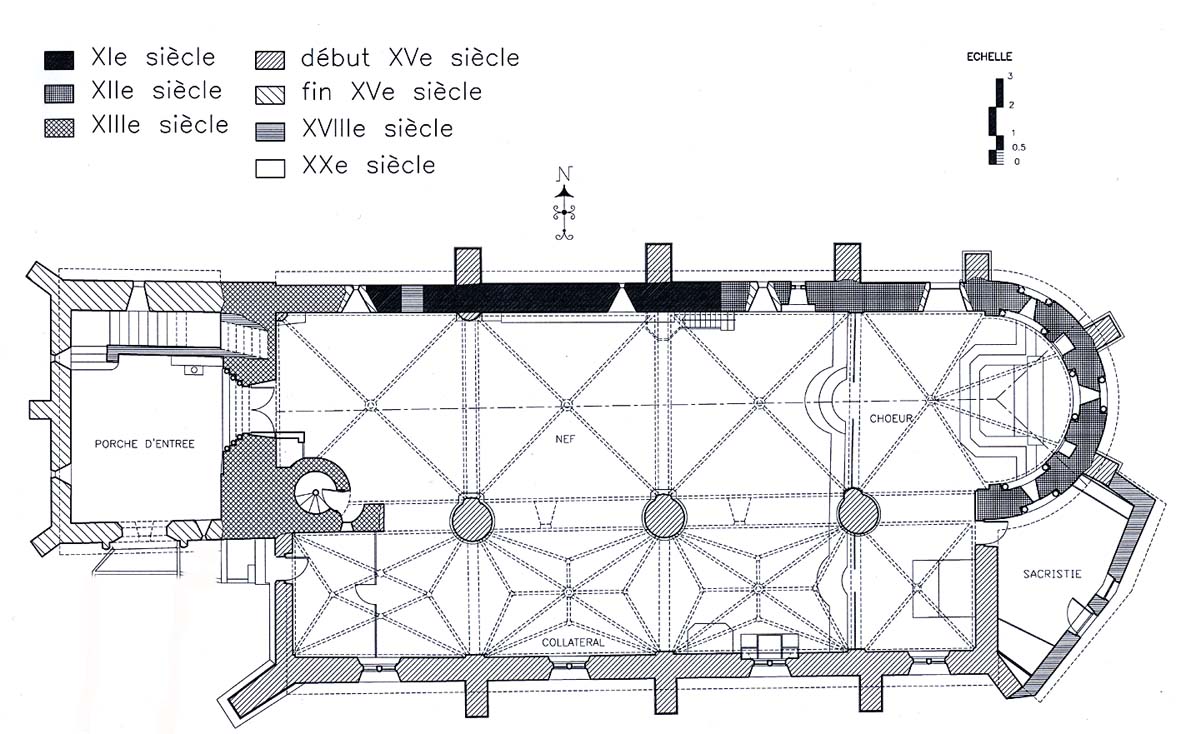

Les deux étapes de la

construction romane

|

L’édifice actuel conserve des parties significatives de

la nef d’une première église que l’on

peut sans hésiter dater du

xie

siècle : sur une longueur d’environ 12 m, le mur nord apparaît fait

d’une maçonnerie de petits moellons, doublée à l’intérieur par une

banquette, et il était percé d’une porte aujourd’hui murée, qui était fermée

par un curieux linteau monolithe orné de trois motifs en creux. |

Linteau de l'ancienne porte du mur nord

|

Le

mur sud n’a été conservé que dans sa partie supérieure : on y observe

également des fenêtres à simple ébrasement, qui sont ici placées très haut,

mais qui présentaient à l’extérieur une forme en trou de serrure bien connue

à l’époque préromane au sud des Pyrénées, mais jusqu’ici inédite au nord de

la chaîne.

On ignore tout du

chevet qui complétait ces éléments, car il a été remplacé au siècle suivant

par l’abside actuelle.

Cette abside et la portion de mur qui la relie aux maçonneries anciennes

sont faites d’un moyen appareil régulier. Les trois fenêtres qui éclairent

l’abside s’ouvrent à l’intérieur et à l'extérieur

|

Fenêtre en trou de serrure dans le mur

sud de la nef |

Intérieur de l'abside et de la nef |

dans une arcade

portée par des colonnettes, et entourée par une archivolte. Des bandeaux

moulurés ou ornés d’une frise de palmettes courent à la base des fenêtres ou

relient les tailloirs.

Les chapiteaux

sont ornés soit d’une ou de deux rangées de feuilles lisses parfois

terminées par des boules, soit de palmes, de gerbes de crossettes ou

d’oiseaux affrontés.

Ces thèmes, comme

la manière dont ils sont traités, permettent d’attribuer l’ensemble à

une date assez proche du milieu du

xiie siècle.

|

|

L’abside et sa travée droite devaient être voûtées en berceau et cul-de-four. En

revanche, la nef, dépourvue de contreforts, n’était certainement couverte que

d’une charpente.

Chapiteaux, tailloirs et archivolte

d'une fenêtre du chevet

|

Les transformations des

xive–xvie siècles

Portail occidental et son encadrement |

|

Vers le début du xive

siècle,

la transformation de l’édifice originel a été achevée par la

construction, à quelque 3 m au-delà de l’ancienne, d’une

nouvelle façade occidentale de près de 2 m d’épaisseur, dont la

partie supérieure est ajourée pour recevoir les cloches, et dont la

partie inférieure est percés d’un large

portail, dont les trois ébrasements sont ornés de colonnettes

portant des voussures moulurées.

|

|

|

|

Chapiteaux du portail occidental |

|

De part et

d’autre de ce portail, des pilastres supportent les extrémités d’une file de

petites arcades décorées en bas-relief.

Dans cet ensemble

très original, les nombreux emprunts au répertoire décoratif roman des

chapiteaux et des tailloirs, et la référence au décor

d’arcatures du premier art roman méridional sont associés à des voussures

en arc brisé et au profil en tore orné d’un petit filet en relief. La façade

ainsi décorée a été reliée à la nef du côté sud par un massif abritant une

tourelle d’escalier.

Pour tenter de mettre

la population à l’abri des troubles de la Guerre de

Cent Ans on a un peu plus tard protégé la façade, non par une tour, comme

généralement ailleurs, mais par un porche à deux

étages percés de meurtrières ultérieurement transformées en canonnières

par le percement d’un trou circulaire à leur base.

Enfin,

le retour de la paix a permis d’entreprendre

vers la fin du

xve siècle non

seulement une réparation de l’édifice, mais son agrandissement, et enfin son

embellissement selon les goûts de l’époque.

Culot d'un pilier entre la nef et le

collatéral |

Une première phase des travaux

a concerné la construction sur le flanc sud d’un

collatéral d’une longueur égale à celle de la nef et de la travée

droite du chœur.

Ce collatéral s’ouvre par quatre arcades retombant sur des consoles

moulurées ou historiées engagées dans des piles cylindriques ; il est

éclairé par quatre fenêtres à remplage, et il est couvert de

quatre voûtes, la plus orientale sur ogives

simples, les deux suivantes en étoile sur ogives, liernes et tiercerons, la

dernière de plan losangé à quatre clés. |

|

Une

seconde phase a permis de voûter également le vaisseau principal :

dans la nef, des voûtes sur ogives simples reposent sur des colonnes

engagées et sur des consoles disposées aux angles ; dans l’abside, quatre

des nervures de la voûte retombent sur des bases moulurées appliquées

au-dessus du bandeau reliant les tailloirs des chapiteaux. Entre ces

nervures, le mur reconstruit est de plan polygonal, et non plus

semi-circulaire comme dans la partie basse romane.

Toutes ces

dispositions ont été conçues et disposées avec une ingéniosité qui leur

permet de répondre parfaitement aux problèmes posés. La qualité des quelques

éléments sculptés qui leur sont intégrés se retrouve dans le

portail flamboyant au demeurant assez

simple qui a été appliqué à la même époque contre la façade méridionale du

porche.

|

Voûtes du collatéral |

Les travaux de

l’époque moderne et contemporaine

L’édifice ainsi

transformé n’a subi par la suite que peu de modifications :

au xviiie

siècle, on l’a pourvu d’une sacristie de

plan polygonal, qui a été revêtue à l’intérieur de moulures de stuc et dotée

d’un mobilier de belle qualité.

à la même

époque, on a refait le sol du sanctuaire en dalles de pierre de Bidache, on a

établi un emmarchement en forme de perron semi-circulaire, et une belle table de

communion en fer forgé avec boules de cuivre poli. Une grille analogue, mais

ornée d’appliques et boules de cuivre, a été utilisée pour l’escalier de la

chaire, dont seul l’abat-voix est orné. Les autels et les retables sans doute

également réalisés à la même époque ont été remplacés

au xixe siècle

par des autels de marbre blanc de style néo-roman.

|

Extérieur, avant le dégagement du

porche

|

Au xxe siècle,

outre divers travaux de réparation ou d’entretien, on a profondément

changé l’aspect extérieur de l’édifice, dans les années 1910-1920 par

l’application sur toutes les maçonneries d‘un même enduit hydraulique

orné de faux joints, en 1984-1985 par l’enlèvement de ces enduits sur le

porche, en laissant à nu les moellons irréguliers des murs. |

|

Porche "restauré", meurtrières et

portail |

Ces

dernières interventions ont assez sensiblement dégradé l’aspect extérieur de

l’édifice, sans toutefois réussir à en dissimuler le très grand intérêt, qui a

justifié sa récente inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments

historiques.

Canton de Saint-Vincent-de-Tyrosse

Sommaire Quelques

églises Landaises

Date de mise à jour : 21.02.2003